Um das Fazit vorwegzunehmen: Die Qualität des Buches Friday Black von Nana Kwame Adjei-Brenyah liegt in den Diskussionen, die es hervorruft. Diese Diskussionen verdanken wir nicht nur dem Genre, sondern auch der kreativen Begabung eines Schriftstellers, der sich hier mit seinem Debütband präsentiert.

Nana Kwame Adjei-Brenyah

Nana Kwame Adjei-Brenyah, Baujahr 1990, ist ein so genannter first generation american. Seine Eltern sind Immigranten aus Ghana, er wurde in Spring Valley, New York, geboren. Er erhielt seinen Master of Fine Arts an der Syracuse University, wo er auch heute noch Creative Writing unterrichtet. Im Jahr 2018 veröffentlichte er sein Debüt Friday Black, das ihm zu einem New York Times-Bestseller machte und den PEN-Jean Stein Book Award 2019 einbrachte.

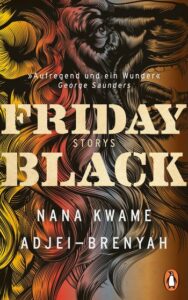

Jetzt wurde sein Buch von Thomas Gunkel ins Deutsche übersetzt und erschien im Penguin Verlag. Was hat sein Debüt nun zu bieten?

Friday Black

Friday Black ist eine Sammlung von 12 Geschichten. Es geht um Rassismus, Gewalt, Kapitalismus, Abtreibung, Amoklauf, hemmungslosen Konsum, genetische Manipulation, eine entmenschlichte Gesellschaft. All diese Themen sehen wir durch die Linse der spekulativen Fiktion.

Die Geschichten bewegen sich am Rande der Realität, verweisen auf eine nahe Zukunft, vermischen das Alltägliche mit dem Fantastischen und zeichnen ein düsteres Bild der zeitgenössischen amerikanischen Kultur. Adjei-Brenyah erschafft Dystopien, worin ein weißer Mann fünf afroamerikanische Kinder mit der Kettensäge umbringt und freigesprochen wird, worin Schulen Kindern Drogen aufzwingen, um sie glücklich zu machen, worin Menschen in Vergnügungsparks gehen, um dort Schießereien zu veranstalten und vor allem PoC zu erschießen.

Kurzgeschichten

Die Vorzüge von Kurzgeschichten sind ja zugleich ihre Merkmale. Sie sind kurz. Sie sind meist chronologisch erzählt. Sie decken oft nur einen zeitlich kurzen Raum ab. Und sie haben häufig einen offenen Schluss. Dieser offene Schluss hat seine Reize, denn er entlässt seine Leserschaft eben nicht mit einer abgeschlossenen Idee, sondern mit offenen Fragen.

Aber gerade in diesen offenen Enden kann auch ein Nachteil liegen. Sie können den Eindruck erwecken, der Autor oder die Autorin habe Schwierigkeiten, ein wirkliches Ende zuzulassen und zu formulieren; er oder sie verstecke sich hinter dem offenen Schluss, um die Geschichte nicht mit allen Konsequenzen zu Ende zu denken. Auch der offene Schluss will gut konzipiert und geschrieben sein – die Pointe muss zumindest erahnbar sein, ansonsten ist er nur ein abruptes Ende. Adjei-Brenyah gelingt der offene Schluss nicht immer. Aber meist setzt er ihn dennoch gekonnt ein.

Ein weiteres Merkmale der Kurzgeschichte, das sich sowohl aus der Wahl der Erzählperspektive als auch aus dem offenen Schluss ergibt und das Adjei-Brenyah in einigen Rezensionen zum Verhängnis wird, ist das Umgehen oder Offenlassen von Wertungen und Deutungen sowie das Fehlen von Lösungen. So beklagen einige Rezensionen die beiden Geschichten Lark Street und Lichtspuckerin.

Lark Street

In Lark Street begegnet ein Mann den zwei Zwillingsföten (Jamie Lou und Jackie Gunner), die seine Freundin Jaclyn ca. 8 Stunden zuvor abgetrieben hat. Sie sind noch nicht voll ausgebildet, ziemlich klein, überhaupt nicht lebensfähig, aber sie können sprechen. Die beiden Föten sind die Personifizierung seiner Gefühle in Bezug auf die Abtreibung und vereinen Galgenhumor und Realität. Die Geschichte ist ohne Wertung erzählt, weswegen wohl einige Rezensionen von Anti-Abtreibungs-Propaganda schreiben. Allerdings will ich auf drei Dinge aufmerksam machen.

Die Abtreibung durch Pillen wird von Jaclyn und ihm beschlossen und vorgenommen. Er ist bei allem dabei: beim Schwangerschaftstest; bei der Entscheidungsfindung; bei der Abtreibung, bis sie ihm sagt, er solle gehen. Er bleibt in ihrer Nähe, er erkennt ihre »ehrlichsten Schmerzen« (S. 69), bis dann alles vorbei ist.

Die beiden Föten wollen dann mit ihm zum Wahrsager, um herauszufinden, was aus ihnen geworden wäre. Diesen Wahrsager hat Jaclyn zuvor auch aufgesucht. Und er trifft sie nun auch wieder dort an. Nach der Sitzung kommt es zum Streit und er gesteht ihr, dass er diesem Wahrsager Geld gegeben habe, damit er ihr rate, den Plan der Abtreibung weiter zu verfolgen. Jaclyn macht ihm aber klar, dass weder er noch dieser Wahrsager irgendeine Entscheidung für sie getroffen habe. Damit zeigt sie ganz klar, dass die Entscheidungsgewalt über ihren Körper bei ihr liegt.

Dann folgt noch eine Szene, die zu denken gibt. Der eine Fötus bringt den anderen Fötus um. Danach folgt eine Rückblende: Jaclyn dreht sich in einem Wartezimmer zu ihrem Freund um, bevor sie zur Ultraschalluntersuchung ins Behandlungszimmer geht. Was wird dort gesehen? Was sagt man ihr? Wir erfahren es jedenfalls nicht. Aber lässt sich der Fötusmord aus der vorherigen Szene damit in Verbindung bringen? Ist ein Zwilling also bereits tot gewesen, wie es tatsächlich häufig passiert? Ist das vielleicht eine Gefahr für Jaclyn und den zweiten Fötus gewesen?

Adjei-Brenyah entlässt uns mit dieser und noch vielen anderen Fragen. Aber er zeigt in der gesamten Kurzgeschichte ein berechtigtes Gefühlschaos. Beide Figuren tun sich schwer mit ihrer Entscheidung. Sie haben ein schlechtes Gewissen, Trauer, Zweifel und auch Angst. Der Autor zeichnet ein düsteres Bild, gewiss. Das ist alles – nur keine Anti-Abtreibungs-Propaganda.

Lichtspuckerin

In Lichtspuckerin geht es um einen einen Amokläufer mit dem Spitznamen Fettwanst an einem College. Er erschießt seine Kommilitonin Deirdra Hayes in der Bibliothek und anschließend sich auf einer Toilette. Danach geht die Geschichte weiter. Deirdra ist eine Engelgestalt und er selbst eine Geisterform, eine »fehlerhafte Chiffre«, ein Nichts. Sie begeben sich auf eine Mission, um einen Highschool-Schüler davon abzuhalten, eine Schießerei in seiner Schule zu veranstalten. Deirdra gelingt es nicht, ihn davon abzubringen. Fettwanst, der den Schmerz des Jungen kennt, schafft es.

Die Kritik vieler Rezensionen gegen diese Geschichte liegt in der Verharmlosung eines Amokläufers oder in der Bagatellisierung einer solchen Tat. Das ist durchaus eine Lesart. Aber gerade das Ende der Geschichte zeigt Sühne. Fettwanst kehrt nicht wieder, sondern nur Deirdra. Die Deutung ist beinahe metaphysisch: Sie ist gerettet, er ist im Nichts gerichtet und verdammt. Fettwansts Wut, Schmerz und Hass aus dem Diesseits beeinflussen ihn nach seinem Tod nicht mehr. Er kann daher eingreifen und eine ähnliche Tat verhindern. Wird dadurch ein Amokläufer verteidigt, bemitleidet oder verharmlost? Nein. Werden Opfer dadurch zu weniger Opfer? Nein. Fettwanst löst sich im Nichts auf. Als hätte er nie existiert. Niemand wird sich an ihn erinnern.

Man könnte die Geschichte als transzendenten, mystischen, esoterischen Kitsch bezeichnen. Der Autor schaut: Was wäre, wenn danach noch etwas ist? Was wäre, wenn sich die beiden Seelen, Wesen, Zustände danach noch einmal begegnen? Gäbe es Gut und Böse? Gäbe es Schuld und Sühne? Oder gäbe es Vergebung? Sich all das am Beispiel eines Amokläufers und seines Opfers anzusehen, ist brutal, für viele auch geschmacklos, für einige kitschig, für andere trivial – jedoch erlaubt.

Was darf Literatur?

Viele Vorwürfe sind absurd, wenn nicht sogar blöd. Ich kann von einem Autor oder einer Autorin nicht verlangen, keine provokanten, unbehaglichen, düsteren Szenen zu schreiben. Ebenso wenig kann ich von ihm oder ihr verlangen, sich irgendwie in der Erzählung zu positionieren – weder in Form eines Statements noch durch die Figuren, noch durch die Erzählperspektive.

Ich muss abermals die österreichische Literaturkritikerin Sigrid Löffler anführen, die ich bereits in meiner Rezension zur Biene Maja zitiert habe. Sie fragte in einer Sendung des Literarischen Quartetts:

Beurteilen wir hier die Gesinnung, die uns gefällt oder nicht gefällt? Oder beurteilen wir die literarische Qualität? Beziehungsweise was hat eigentlich die Qualität, die literarische Qualität so eines Buches mit der Gesinnung zu tun? Ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Ich glaube, dass zunächst mal die Moral eines Buches oder die Gesinnung nicht unbedingt schon eine Qualität eines Buches ist.1

Die Vorwürfe führen letztlich zu der Frage: Was darf Literatur? Diese will ich hier nicht klären. Aber sie darf nicht darin enden, dass die Literatur von Gesinnungen missbraucht wird, dass die eine der anderen die Literatur vorwirft, verbietet, abspricht. Literatur kann und darf auch strittig, fragwürdig und disputabel sein.

Seinen Themen nicht immer gewachsen

Die ehrliche Rezension müsste eher sagen, dass diese Geschichten triggern, also dass sie ein Gefühl von Angst, Beklemmung, Hass oder Aversion auslösen. Und das ist völlig in Ordnung. Ich kann eine Geschichte, einen Roman, ein ganzes Buch nicht mögen, weil ich keinen Bezug herstellen kann, weil ich ein unangenehmes Gefühl habe. Aber all das sagt nichts über die Qualität des Autors oder der Autorin aus.

Die kontroversen Meinungen zeigen, dass sich Adjei-Brenyah spannende und provozierende Themen gewählt hat. Aber ich kann niemanden für die Wahl des Stoffes loben. Die Themen sind da. Man muss nur zugreifen. Die Frage ist doch, wie sie letztlich bearbeitet und dargestellt werden und ob ihnen der Autor oder die Autorin gewachsen ist. Adjei-Brenyahs ist seinen Themen nicht immer gewachsen. Das verdichtende Darstellen in Kurzgeschichten kann ungeeignet sein für große Themen. Ein Aspekt wird immer ausgespart werden.

Vor allem ist er aber den Themen sprachlich nicht gewachsen. Das kann ebenfalls am Medium »Kurzgeschichte« liegen, da die Sprache meist knapp, gar lakonisch und bisweilen auch alltags- und umgangssprachlich ist. Und manchmal störe ich mich auch an der deutschen Übersetzung. Einerseits übernimmt der Übersetzer den spanischen Ausdruck cojones in »du hattest nicht die cojones« (S. 68) für »Eier haben«, aber macht aus einem »tiny man with glasses/man in glasses« einen Bebrillten (S. 27, 32, 37). Ich mag das Wort »bebrillt«, es passt nur nicht in diese Sprache. Genauso wenig, wie ein bestrumpfter Herr oder eine bestrumpfte Dame gepasst hätten. Doch auch im englischen Original ist die Sprache eher mittelprächtig.

Orwell’sche Stimmung und Phantasmagorien

Einige Geschichten kamen mir auf irgendeine Weise vertraut vor. Manche Stimmen vergleichen die Geschichten mit Black Mirror, einer britischen Serie, die ich allerdings nicht gesehen habe und aufgrund des Genres wahrscheinlich auch nicht sehen werde. Nein, ich kann nur andere Werke aus der Literatur zum Vergleich heranziehen. So erzeugt er in Die alte Zeit eine beinahe Orwell’sche Stimmung. Und in Das Krankenhaus, wo findet sich in gewissem Grade ein Magischer Realismus à la Gabriel García Márquez oder Carlos Fuentes.

Das Krankenhaus, wo ist eine gar surrealistische Geschichte über einen Mann, der einen Pakt mit einem zwölfzüngigen Gott geschlossen hat, damit er Schreibfähigkeiten bekommt. Der Mann bringt seinen Vater zur Behandlung ins Krankenhaus, wo ihm dieser zwölzüngige Gott immer wieder begegnet und ihn an seine Schreibkraft erinnert. Schließlich schreibt er sein eigenes Ende, in dem er den Patienten mitteilt, dass sie wieder gesund seien und gehen könnten. Die Patienten verlassen das Krankenhaus und beginnen zu fliegen, nur um sofort wieder auf die Erde zu fallen. Es ist eine phantasmagorische Prosa, die vielleicht vom psychotischen Zusammenbruch eines Sohnes erzählt, während sein Vater nach und nach einer Krankheit (vielleicht Krebs?) erliegt.

Gelungene und aufregende Stilübungen

Adjei-Brenyah ist mit Sicherheit weder ein Orwell noch ein García Márquez. Sein Debütband sind vereinzelt gelungene und zum Teil aufregende Stilübungen. Es finden sich in diesem Band sehr starke Geschichten (Die Finkelstein Five, Was meine Mutter sagte, Das Krankenhaus, wo) und auch viele schwache. Aber die meisten seiner Geschichten sind mir leider egal geworden. Sie haben beim Lesen Spaß gemacht – trotz ihrer dystopischen, spekulativ-fiktiven, brutalen Art. Sie hallen nur nicht nach.

Ob er sich literarisch behaupten kann, ob er über die Kurzgeschichten hinaus schreiben und eine Erzählung auch zu Ende bringen kann, wird sich zeigen. Ich habe meine Bedenken und hege die leise Vermutung, dass Adjei-Brenyah im Film- und Serienbusiness besser aufgehoben ist.

Informationen zum Buch und zum Verlag

Verlag: Penguin Verlag

Hardcover, Pappband, 240 Seiten, 20,00 €

ISBN: 978–3‑328–60129‑6

Das Buch wurde mir freundlicherweise vom Bloggerportal und dem Penguin Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!

- Just, Peter; Pfitzenmaier, Pascal; Uther, Nicola (Hg.). Das Literarische Quartett. Gesamtausgabe aller 77 Sendungen von 1988 bis 2001. Bd. 1. Berlin: Directmedia, 2006, S. 148. ↵